裝飾藝術 ( c.1915-1940 )

.png)

在戰爭、繁榮和⼤蕭條中盛開的幾何美學

風行於兩次世界大戰之間,人們以華麗純粹的幾何美學,揮別了戰爭帶來的失序,乘著歡快的心情,在咆哮的20年代奮發疾行。

相信第一次世界大戰是結束了所有戰爭的戰爭,這是一個求新求變、對未來充滿希望的時代,歐洲人帶著劫後餘生的樂觀,迫不急待地想要翻開新篇,而受戰火波及甚少的美國,紐約在一片欣欣向榮中正式登上時尚世界的舞台。同時戰爭也深刻地改變了婦女在社會中的角色,她們認識到自己能夠以更自由的方式履行社會職責和享受生活,於是,戰後的女性將自身從盤髮和緊身禮服中解放,從內到外都以更落落大方的姿態適應了新時代的到來。

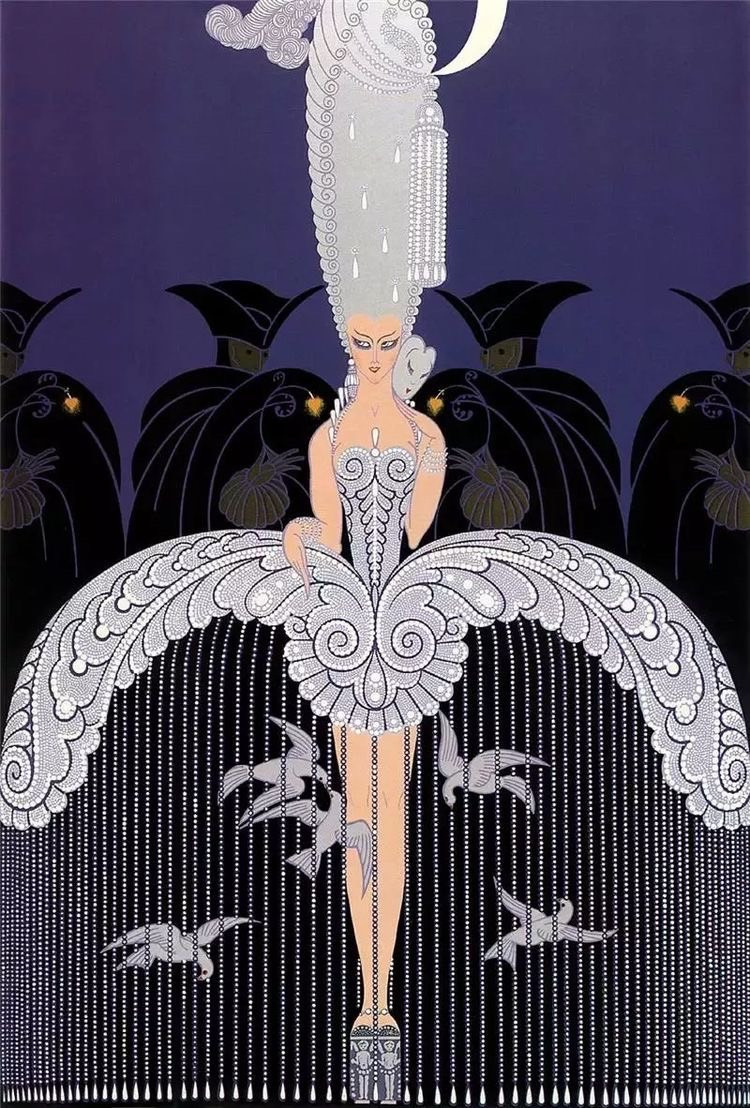

她的秘密愛慕者,Erté,1982,收錄於《 Erté's Seven Deadly Sins and Other Great Graphics》。 法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。

她的秘密愛慕者,Erté,1982,收錄於《 Erté's Seven Deadly Sins and Other Great Graphics》。 法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。

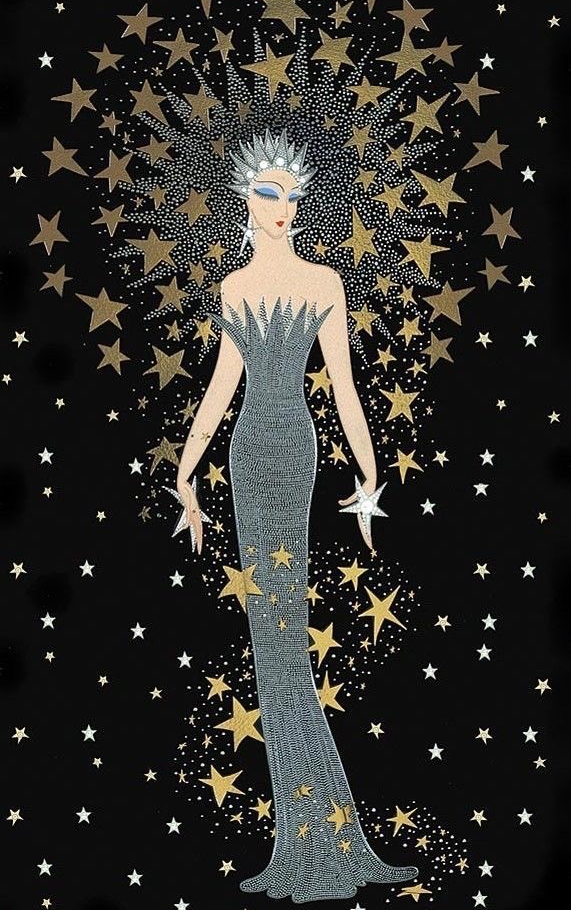

追星族,Erté,1985。法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。

追星族,Erté,1985。法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。

.png) 魅⼒,Erté,1985。法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。

魅⼒,Erté,1985。法國藝術家與設計師 Erté (1892-1990) 成名於裝飾藝術時期,為當時的時尚雜誌、珠寶、服裝、戲劇場景等繪製的許多設計今日都為各大博物館所珍藏,裝飾藝術是其畢生的標誌性風格,隨著1960年代以來人們對裝飾藝術的重新關注, Erté 也再次活躍。1925年,因戰爭而被迫延期的巴黎現代工業和裝飾藝術國際展覽會 (Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes) 在巴黎盛大舉行,這也是1960年代以降的人們以「裝飾藝術」稱呼此風格的源頭,雖然在當時,「現代」可能是更關鍵的概念,過往的風格被排除,或更精確地說,它被期待能夠通過當時所認可的現代性,也就是我們今天認知的裝飾藝術重新詮釋。該博覽會廣邀超過20個國家15000個單位的應用藝術設計領域菁英參與,當然也包含了珠寶,其中數個最具代表性的高級珠寶品牌更是被特別規劃在巴黎大皇宮 (Grand Palais)的一隅 ,以八根大柱支撐的天幕下展示,他們的參展作品雖然有著各自的品牌特色,但都不約而同的展現出了裝飾藝術珠寶的明確趨勢:幾何、線性、風格化、不同色彩與質感之寶石和媒材的有致對比運用。

裝飾藝術珠寶受到20世紀初期現代主義 (Modernism)、立體主義 (Cubism)、未來主義(Futurism) 等多種藝術思潮啟發,也歌頌來自工業器械時代 (Machine age) 的靈感創新,憑藉強烈的自我風格遊走於具象與抽象之間,優雅明晰的幾何造型亦經常廣泛結合非洲、中南美洲原住民文化,波斯、印度、中國、日本等中東、遠東甚至越南、柬埔寨等東南亞文化,以及1920年代埃及圖坦卡門 (Tutankhamen) 墓葬發掘引起的古埃及裝飾主題等異域文化元素,以鑽石、珍貴彩色寶石、水晶、瑪瑙、珊瑚、玉石、母貝等各種半寶石與金屬、琺瑯、漆藝等精彩演繹,展現了旺盛且令人驚嘆的表現力。

俏麗的短髮加上裸露出脖頸、手臂、肩背修長線條的俐落洋裝,是裝飾藝術時期時髦女郎的經典裝扮,與新的時裝潮流呼應,及肩的長耳墜,過腰的長項鍊,更具份量感的寬版手鍊、手鐲、臂環偕更簡約或突出幾何元素的設計亮相,還有成串的珍珠或寶石流蘇也隨著爵士音樂婆娑起舞。 Victoria Eugenie of Battenberg 肖像畫,Philip de Laszlo, 1920。

俏麗的短髮加上裸露出脖頸、手臂、肩背修長線條的俐落洋裝,是裝飾藝術時期時髦女郎的經典裝扮,與新的時裝潮流呼應,及肩的長耳墜,過腰的長項鍊,更具份量感的寬版手鍊、手鐲、臂環偕更簡約或突出幾何元素的設計亮相,還有成串的珍珠或寶石流蘇也隨著爵士音樂婆娑起舞。 Victoria Eugenie of Battenberg 肖像畫,Philip de Laszlo, 1920。本⽂所使⽤之圖像來源於出版圖書與網路公開資料,如若侵犯到您的權益,請與我們聯繫。